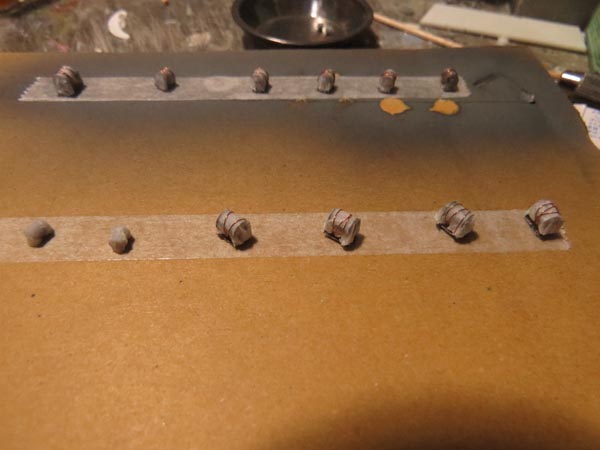

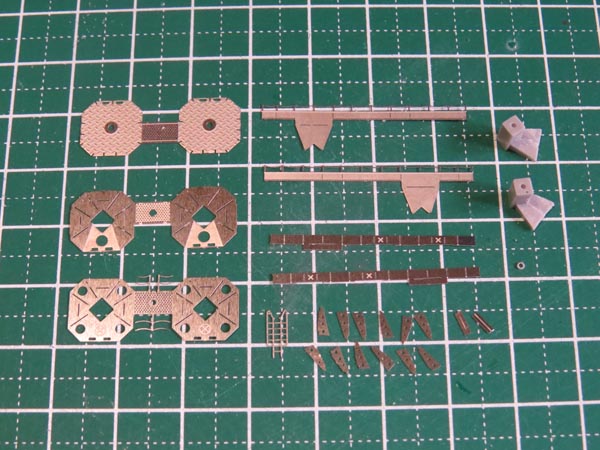

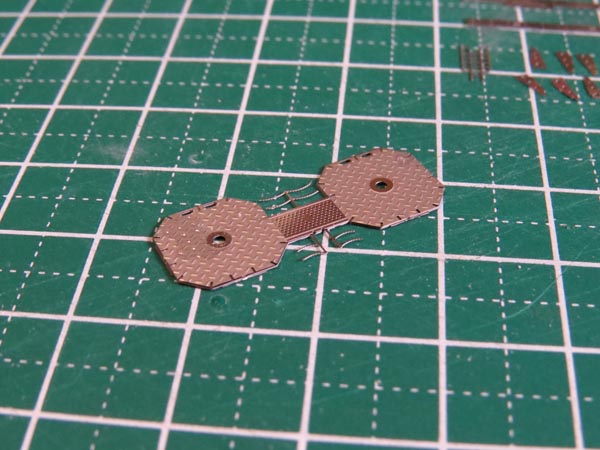

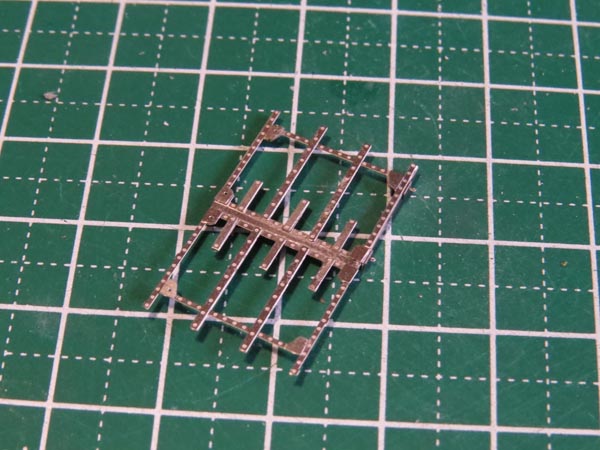

ロープリールの組み立て、これはキットパーツですがとても良いディテールです。

でも非使用時の状態にするためにキャンバスをかぶせます。

ティッシュペーパーをかぶせて瞬着を染み込ませて、リード線をほぐした銅線で縛ります。

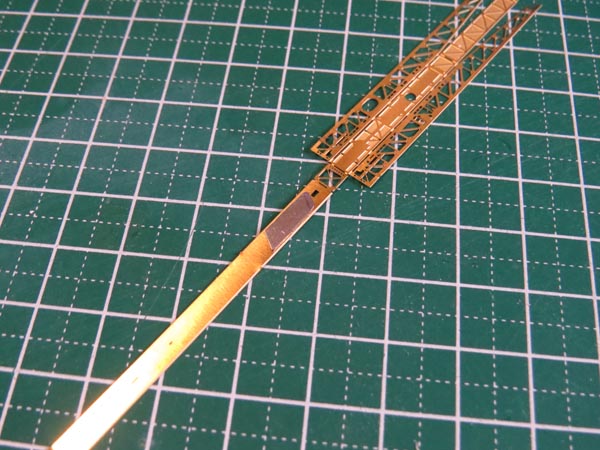

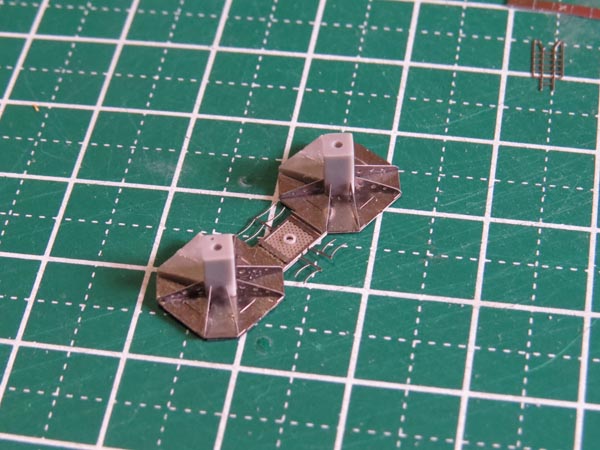

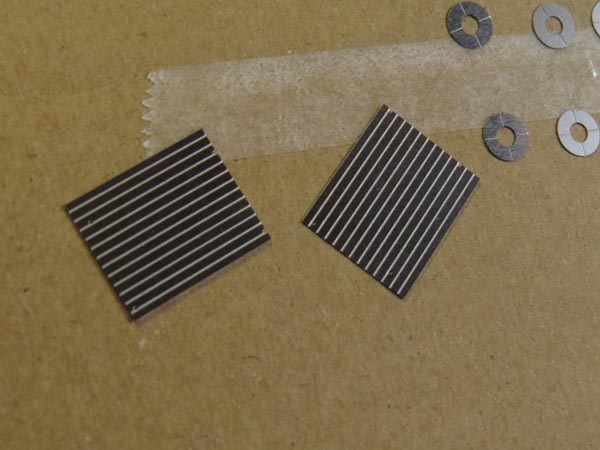

カッターナイフの刃を加工してカタパルトの中に仕込みます。

磁石を仕込んだ滑走台がくっつけられます。

カッターナイフの刃を削るのもいささかしんどいので何か適当な鉄板が無いかと探してみたら

庭でさび付いていた蚊取り線香のケースの蓋を発見、切り出して錆や塗膜を削り落とします。

鉄板を切り出して運搬台に仕込みます。

台車の下と滑走第にネオジム磁石を仕込みます。

これで任意に着脱が可能になりました。

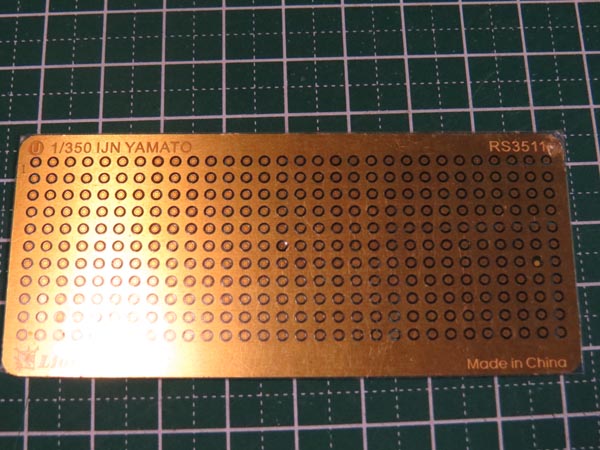

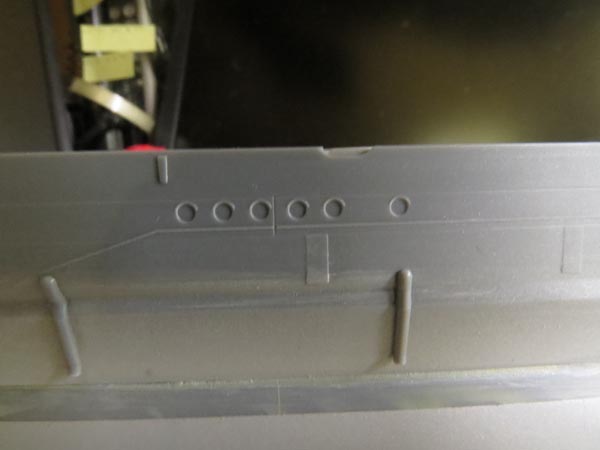

ライオンロアのセットに塞がれた舷窓用にエッチングパーツが用意されていますが

目立たないところに試しに付けてみたところ、ちょっと厚みがありすぎるような感があります。

厚みを測ってみたところ0.25㎜、ちょっと厚すぎるので使用を見送ります。

0.1㎜のエッチングパーツも普通にあるのに何故この部品だけこの厚さにしたのでしょうか?

開いている舷窓はドリルで開口します。

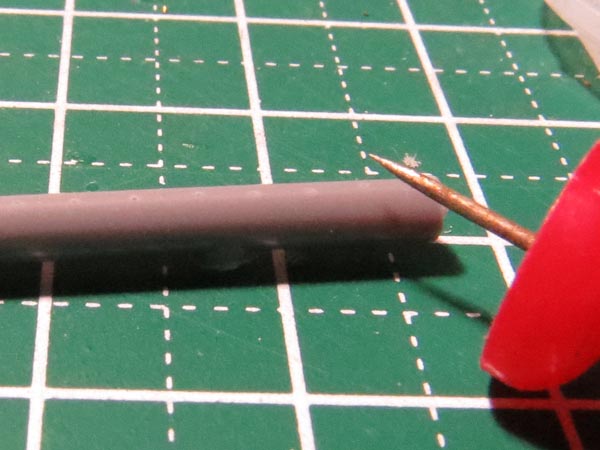

スクリューシャフトはマスキングしておきます。

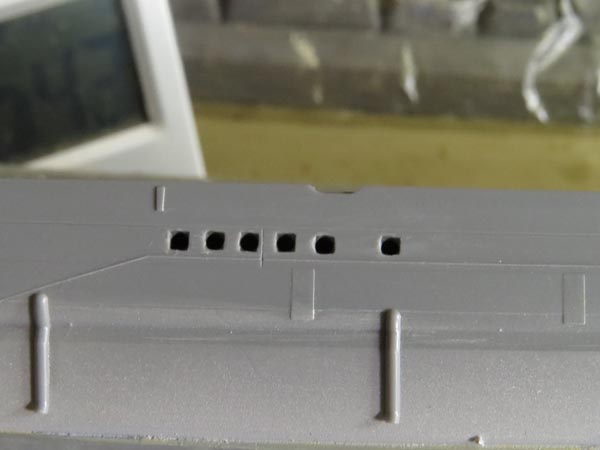

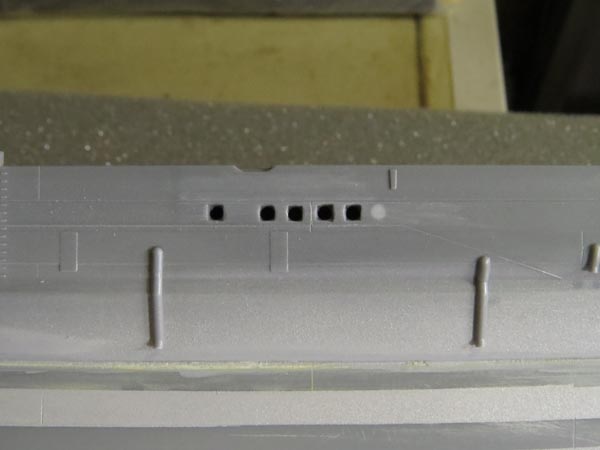

内火艇格納庫換気口と思われる穴ですが、四角という事がほぼ確定していると思っていますが

何故か旧キット同様丸型です。

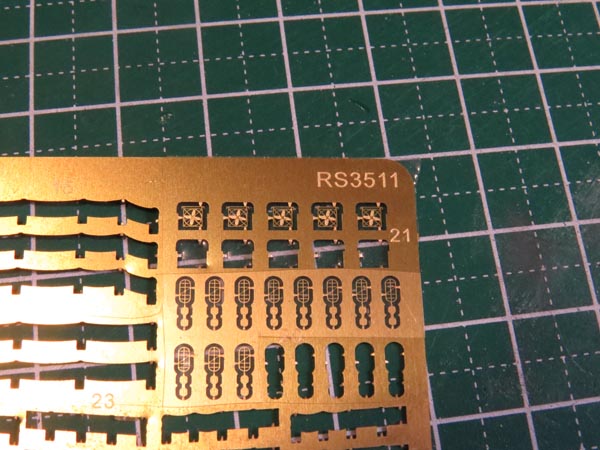

ライオンロアのセットから換気扇を接着していきますが…

片舷6個あるので数が足りません…?

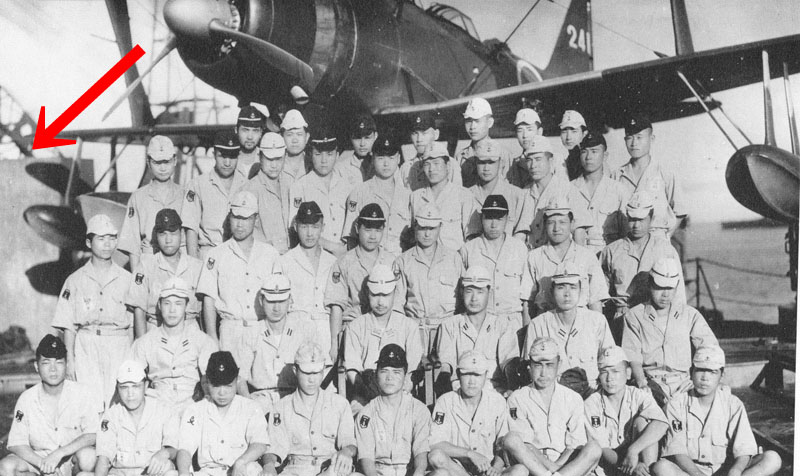

あれ? 何で足りないんだろうと思って実艦写真を引っ張り出して見てみます。

右舷6個、左舷5個が正解です。

キットもライオンロアのセット共に間違っていました。

そんなわけでエッチングパーツの使用は断念。

1.8㎜のドリルで開口してデザインナイフで四角く整形します。

左舷は艦尾側の一個をシアノンで埋めます。

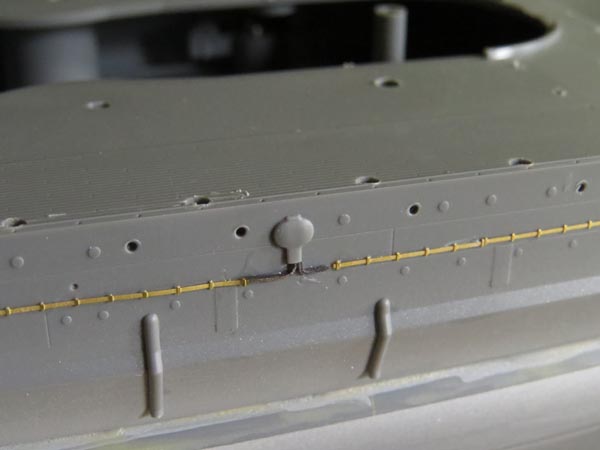

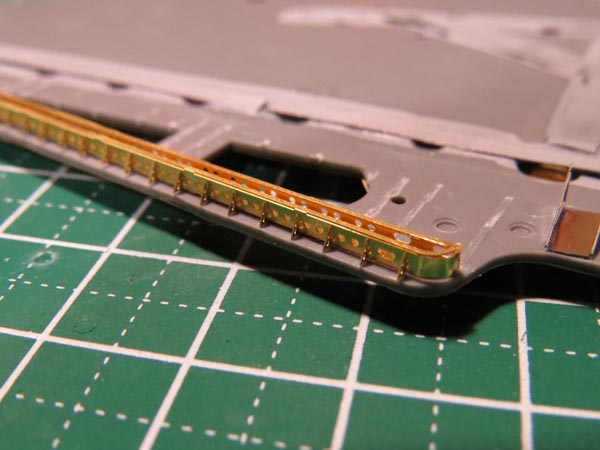

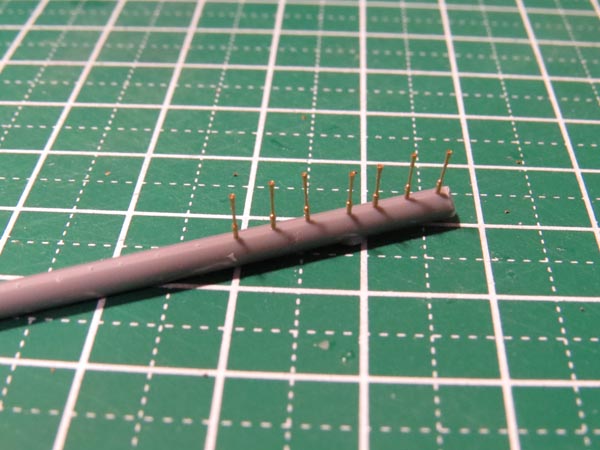

消磁舷外電路の取り付け。 艦首はムアリングパイプの位置を直した関係上取り回しが少し変わるので

板鉛を細切りにしたものを使います。押さえ金具は細切りにしたコピー用紙です。

部品の柔軟さを利用して曲げていきますが、

繰り出し口だけはアールがキツイので 細切りの板鉛を使用します。

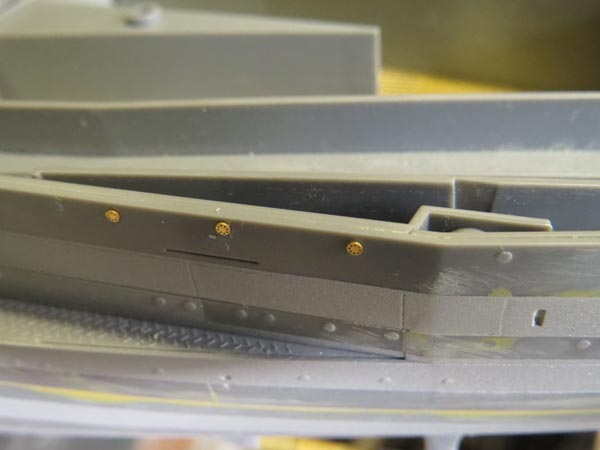

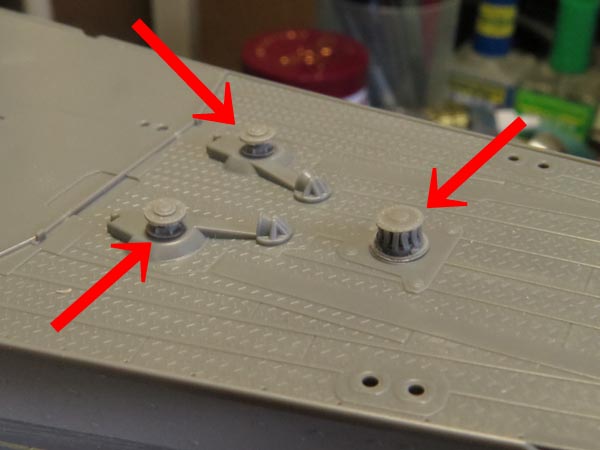

ケーブルホルダーやキャブスタン、ポラードなどはGenuine Modelのレジンパーツに替えます。

内火艇格納庫扉は今回開状態にします。

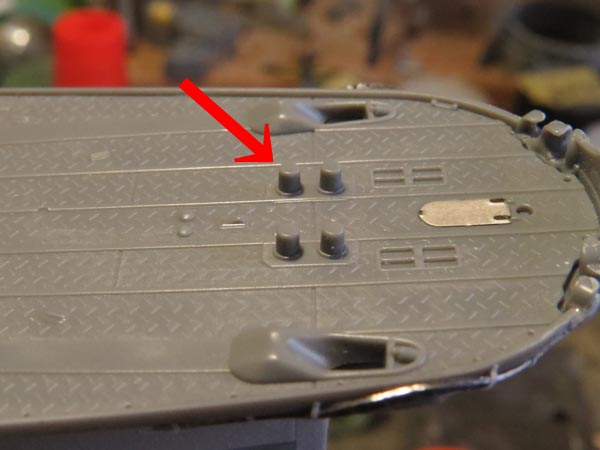

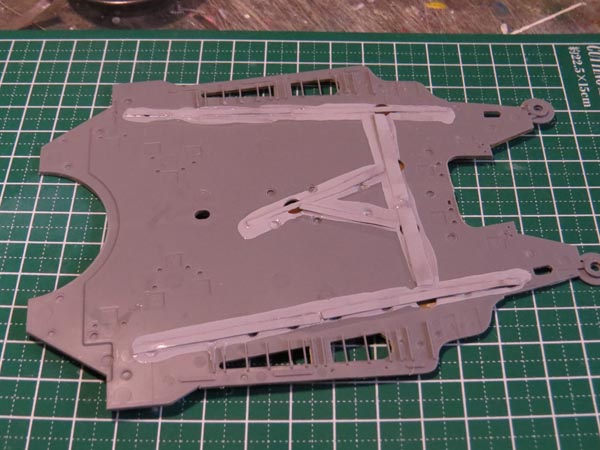

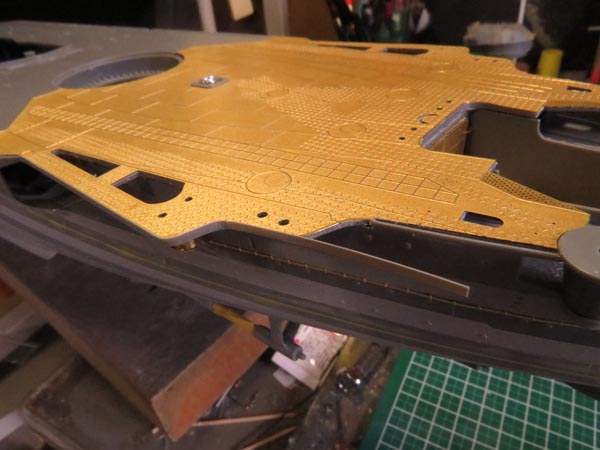

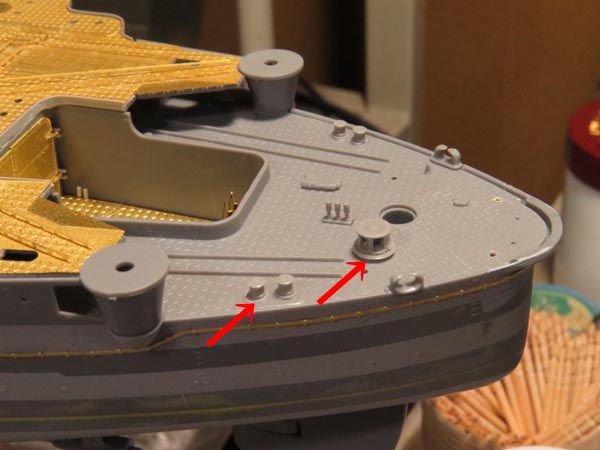

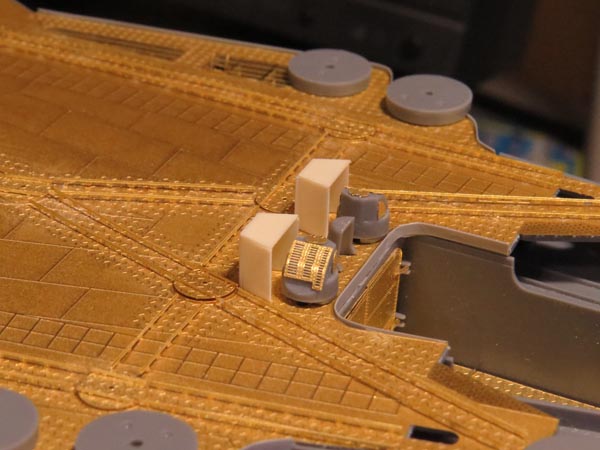

航空機作業甲板の裏側に切り出した鉄板を軌条の位置に合わせて接着します。

無垢の鉄なので錆防止のためにメタルプライマーを塗った上から溶きパテを塗りたくります。

1ミリ以上離れてしまうので磁石のくっつく力はだいぶ弱くなっていますが実用充分のようです。

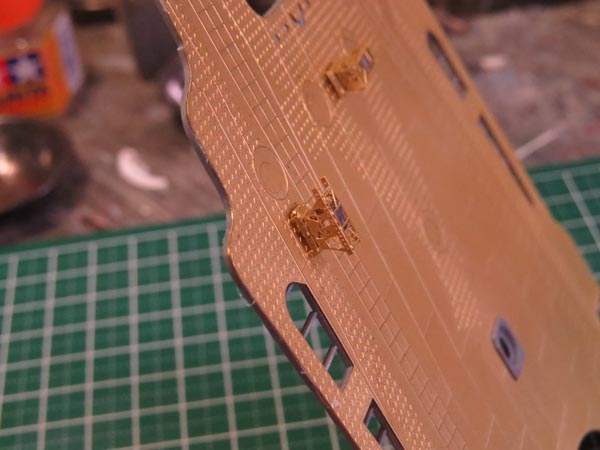

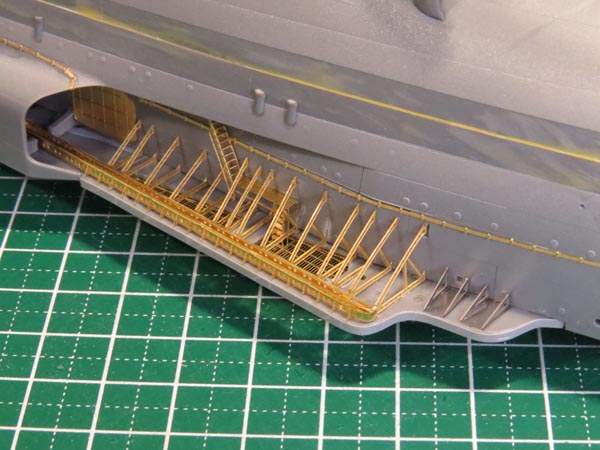

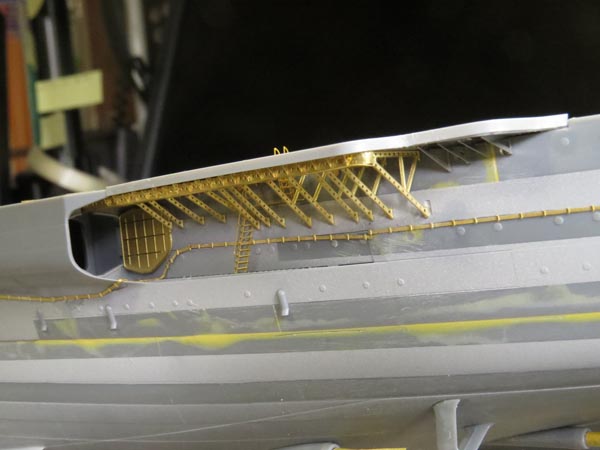

ホイストクレーンレールを接着。

かなり細い部品なので慎重に作業を進めます。

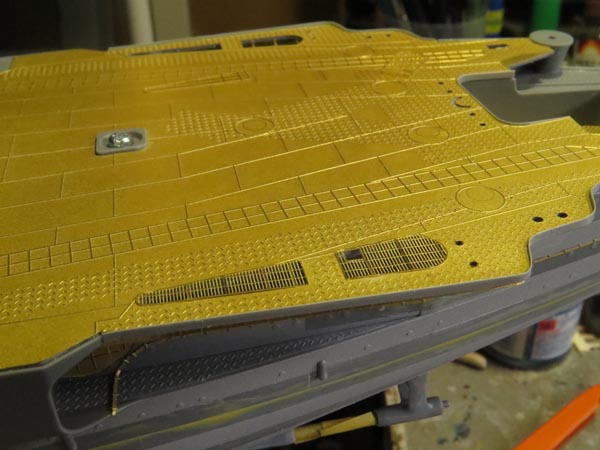

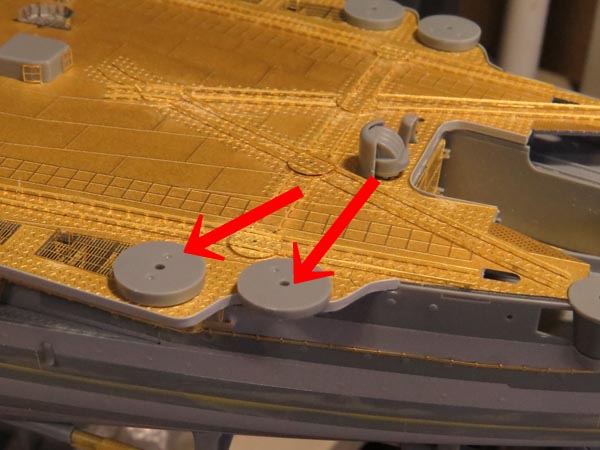

航空機作業甲板を接着。

1.5㎜幅のプラペーパーで航空機作業甲板に縁取り(スパンウオーターと呼びます)を作ります。

グレーチングを接着します。

航空機作業甲板脇の支持構造を作ります。

これでもう逆さにしてする作業は無いはず、です…

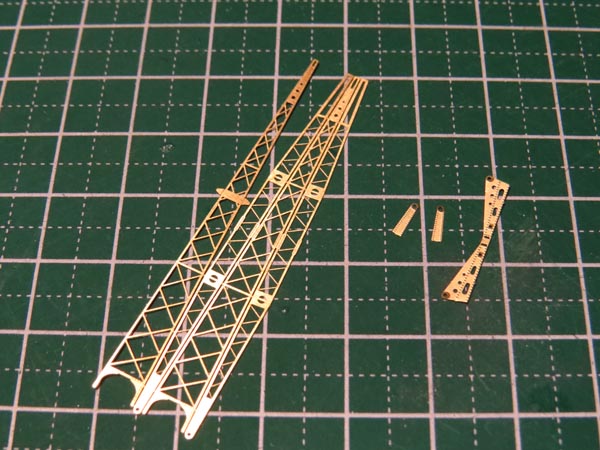

航空機運搬軌条を接着します。

多種ありますが、急がずに一本ずつ接着していきます。

木甲板と航空機作業甲板の境目にある衝立はエッチングパーツを貼った際に

キットのディテールを削り落としてしまったので真鍮の帯材で作り直しました。

船尾艤装品の接着。

船首同様にポラードとキャブスタンはレジンパーツに替えます。

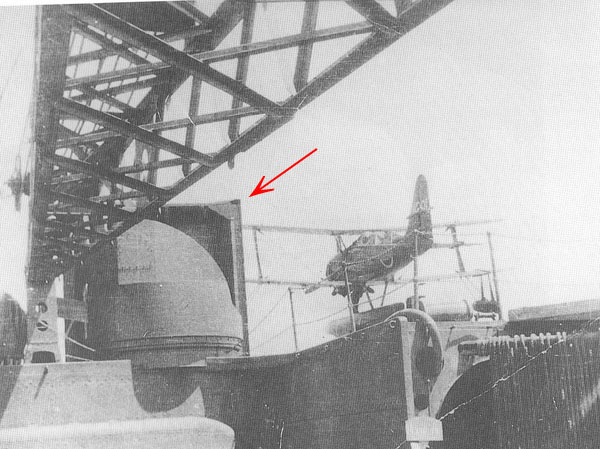

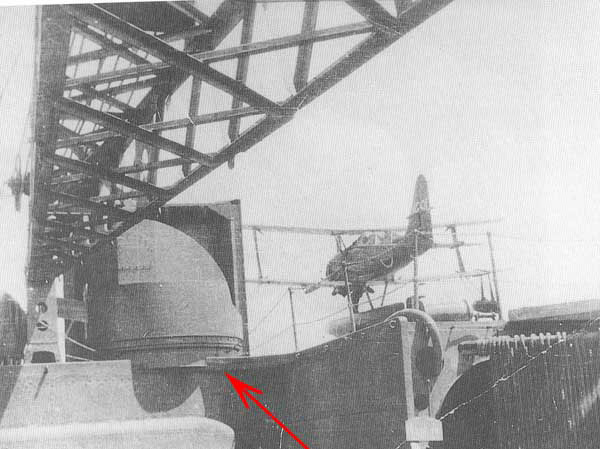

航空機作業甲板の後部にある機銃射撃指揮装置とその防爆シールドですが

何故か既に間違っていることが判っている旧キットと同じ形状になっています。

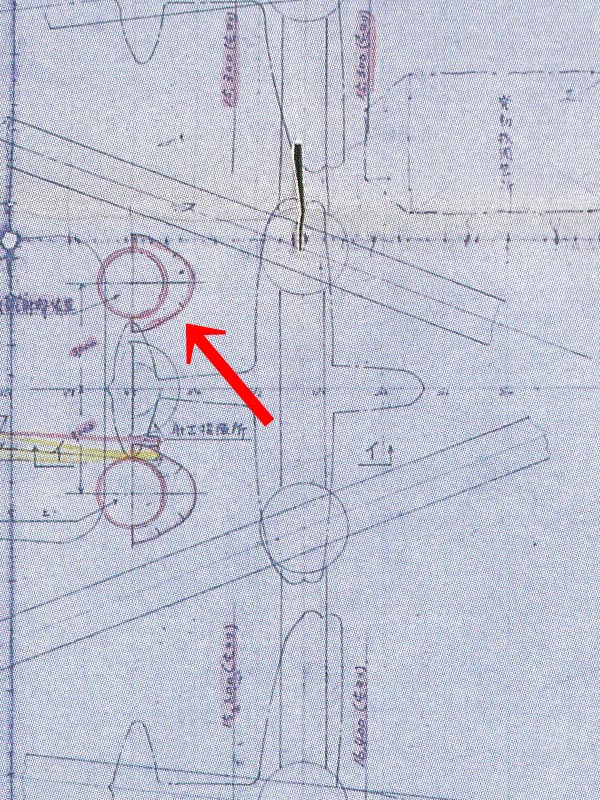

公式図でこう描かれていますから、それに倣うのはわからなくもありません。

そもそもこの舷側の機銃を管制するためのモノなのに、そっちに向くと

指揮装置が半分隠れてしまうという謎デザインです。

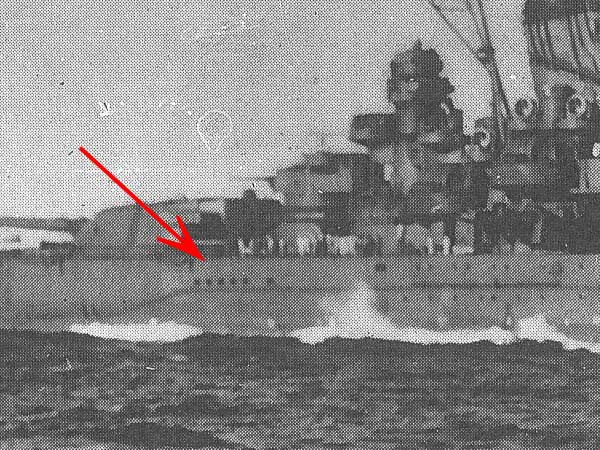

これは武蔵の写真です、射撃指揮装置は確かに舷側を指向していますし

シールドは艦首側によっているように見えます。

またこちらの写真ではシールドの艦首側が曲面ではなく平面であるように見えます。

そんなわけで、以前製作した際に推定した形状を今回も踏襲することにします。

指揮装置は舷側に指向させて、シールドはプラ板で新造しました。

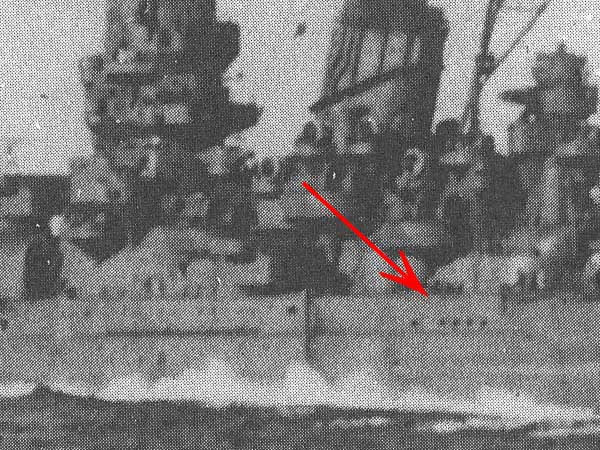

またこの写真ですが、機銃射撃指揮装置の位置が艦尾側にはみ出しているのに気になってきました。

誤差程度なら良いのですが、検証してみました。

こちらは現在の武蔵です。左舷側の機銃射撃指揮装置の位置ははみ出していないことが判ります。

こちらを見ると僅かながら右舷側がはみ出している痕跡が判ります。

クレーンアーム格納部を避けるために右舷側に寄せるとレールに干渉します、

そこで艦尾側にもずれてはみ出したようです。

そんなわけで右舷側の位置をずらします。

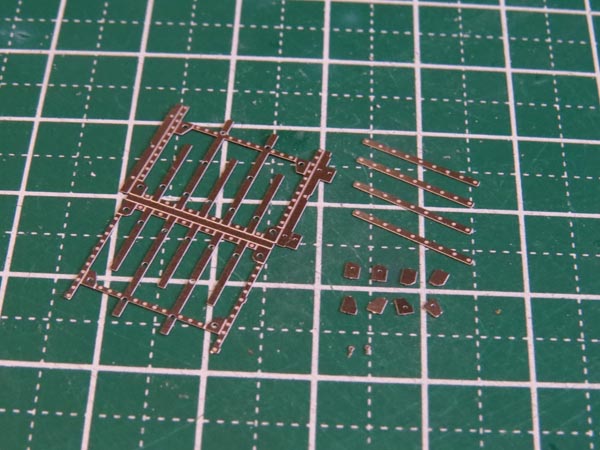

艦尾機銃座の組み立て。 Genuinemodelのエッチングパーツを使います。

ちなみにライオンロアのは未だに形状が旧セットの間違った形のままです。

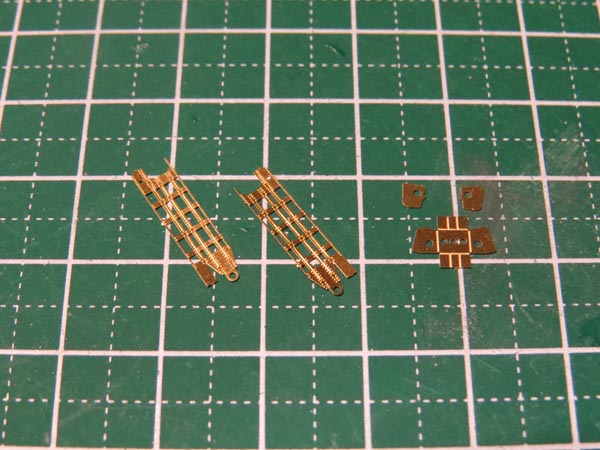

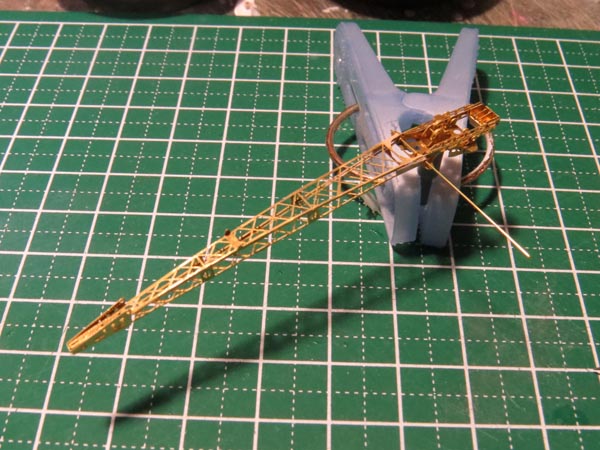

ジブクレーンの組み立て。

沢山のエッチングパーツの組み合わせです。

いっぺんにまとめてやろうとすると混乱するので、ひとつずつ組んでいきます。

甲板の増設機銃座の組み立て。

同じくGenuinemodelのパーツです。

カミソリの刃のように薄くてシャープなパーツ郡です。

同じくGenuinemodelの土嚢です。

柔らかいレジン製なので切り出すのは楽なのですが、

いっぺんに切り出そうとすると折れてしまうので少しずつ切っていきます。

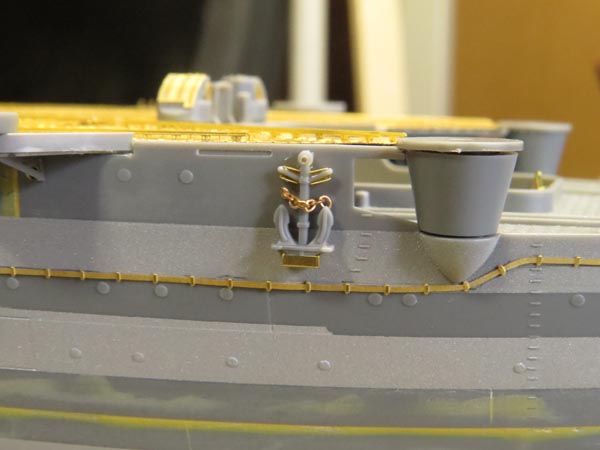

副錨の取り付け、ライオンロアのセットに固定具がセットされていたので使用します。

模型やイラスト、CG等での副錨は目立たないせいかただ単にポン付けで済まされていることが多く

こういったパーツは助かります。鎖は手持ちの極細鎖を使用しました。

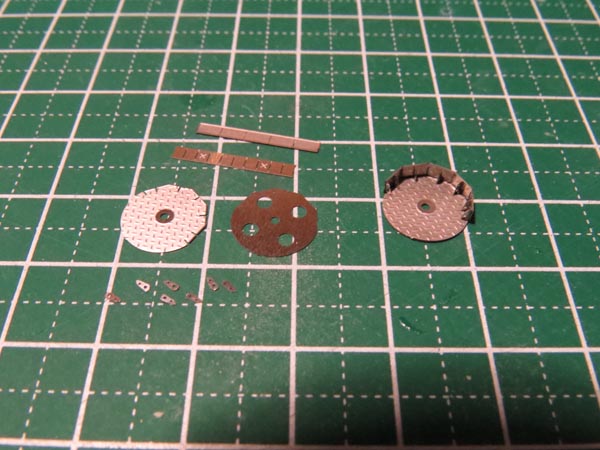

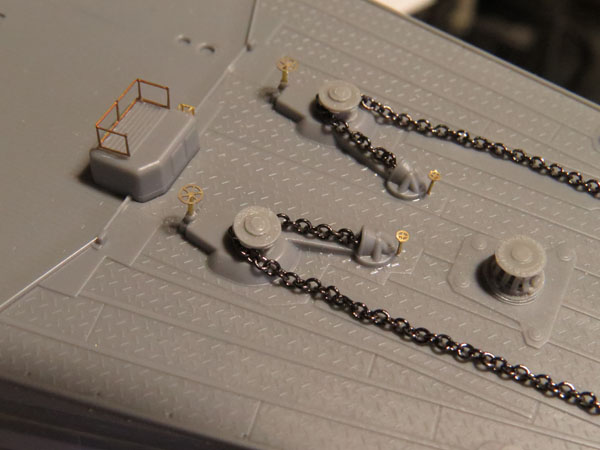

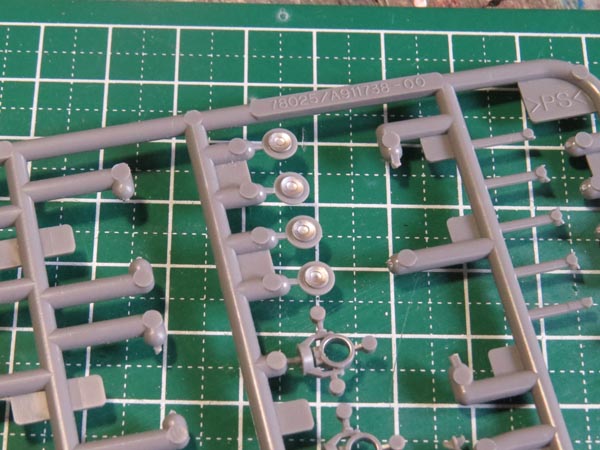

主錨の組み立て。

真ん中の棒(シャンク)が別パーツ化されていて固定も丈夫になるように工夫されています。

鎖を取り付けます。キット付属のエッチングパーツを使います。

×が描かれた板は作業性を考慮した持ち手です、接着後切り落とします。

ホーズパイプに鎖を通します。

出来て当たり前の事の筈なのですが、今まで作った艦船モデルで

これが出来るのはこれが初めてです。

極細の鎖で主錨鎖止めを作ります。

ジャンクパーツから主錨鎖のブレーキハンドルに使えそうなハンドルを見つけたので

真鍮線を軸にして作りました。

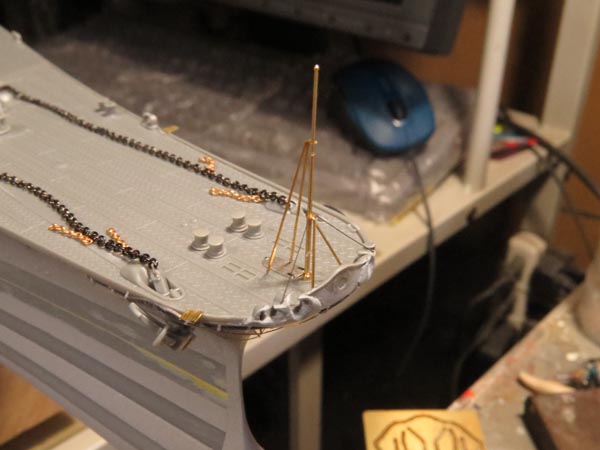

艦首旗竿はポントスモデルのパーツを使用します。

そして相変わらずスルーされる支柱にある斜め棒を伸ばしランナーで作ります。

艦首側から接近した際に大和武蔵を識別するためのモノと思われます(武蔵は二本あります)

艦尾旗竿はフェアリーダーを削り落とした結果パーツのモノでは

短くなってしまいますので真鍮線で作り直します。

ジブクレーンとカタパルトを取り付けます。

艦橋に付く13㎜連装機銃はライオンロアのエッチングパーツを使用します。

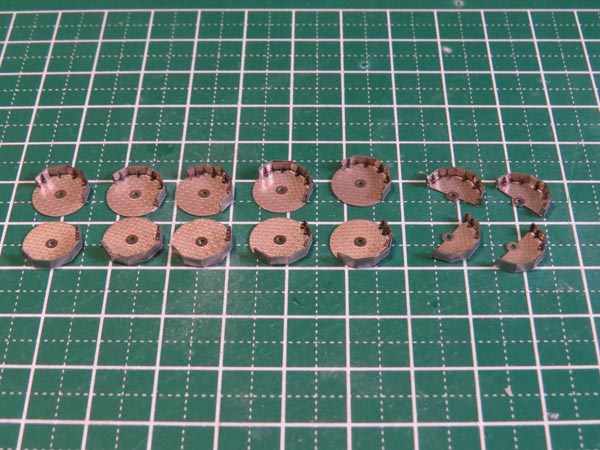

探照灯の組み立てです。

組み立て前に内部反射面をシルバーで塗っておきます。

組み立てたらレンズ部を4㎜ポンチで切り出したマスキングテープでマスキングします。

両面テープでダンボール仮止め、丸に十字の部品も探照灯の部品です。

塗装後に組み付けます。

見えるでしょうか?

切り出したランナーにピンで穴をあけます。

塗装時保持用にその穴に二五㎜機銃身を仮接着します。

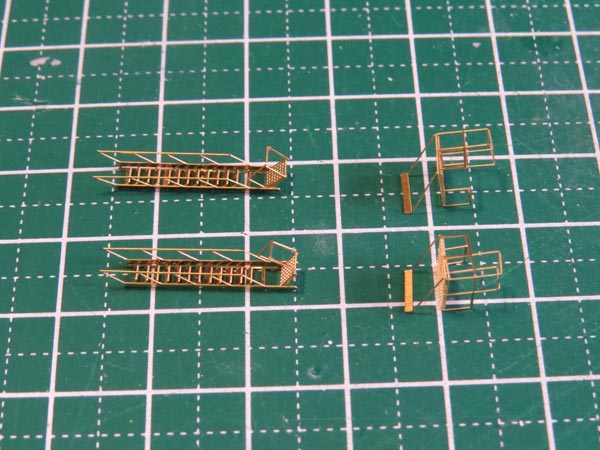

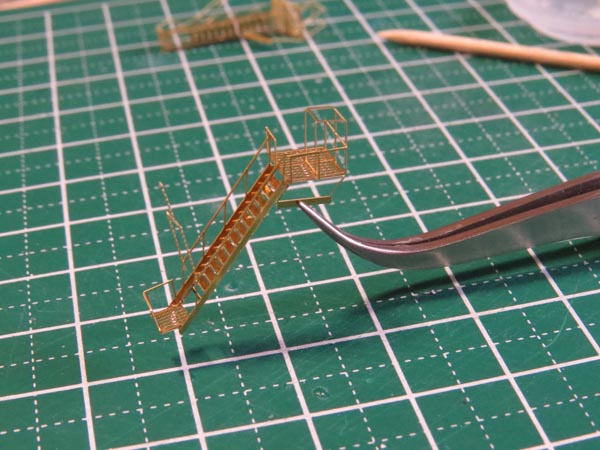

舷梯の組み立て。

折り曲げ部がかなりヤワなので迂闊に曲げ直すと折れます。

応急舵の組み立て。

Genuine modelのパーツを使用します。

少し複雑な部品構成なので組み立て説明書を良く確認して組み立てます。

中に入れる木部は別塗装になります。

Genuine modelのパーツセットから防弾マントレットに使われる畳です。

主砲塔上部の機銃座に使います。