塗装作業に突入します。

が、その前に木甲板シール貼り付け部にマスキングテープをおおまかに貼ります。

塗膜のざらつきがシールの粘着を邪魔するのを防ぐためです。

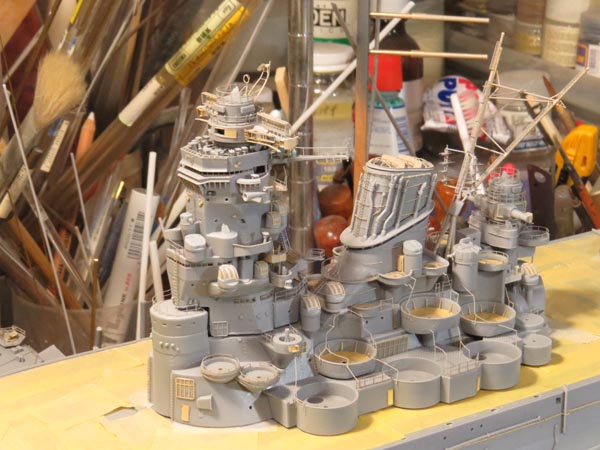

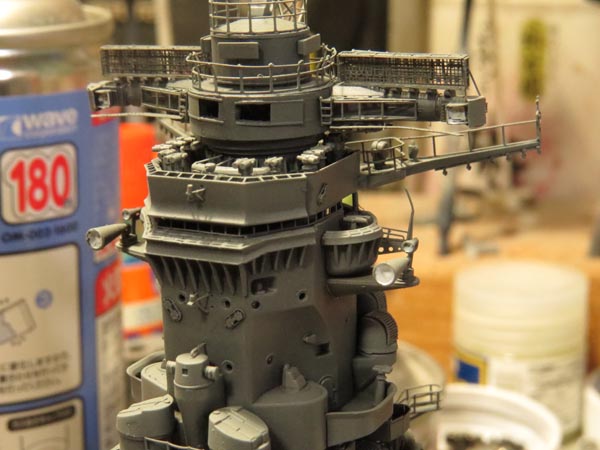

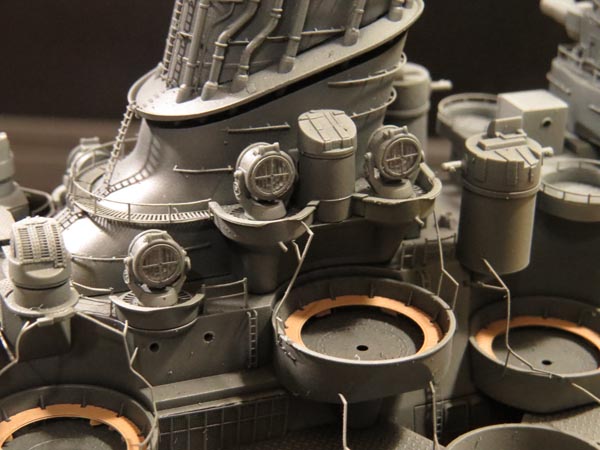

中央構造物群を両面テープで仮止めします。

この煌びやかな大和も見納めです。

金属部品及びそれを使っているモノにメタルプライマーを吹き付けた後

モールドなどを埋めないように3倍に薄めたグレーサフを薄く吹き付けます。

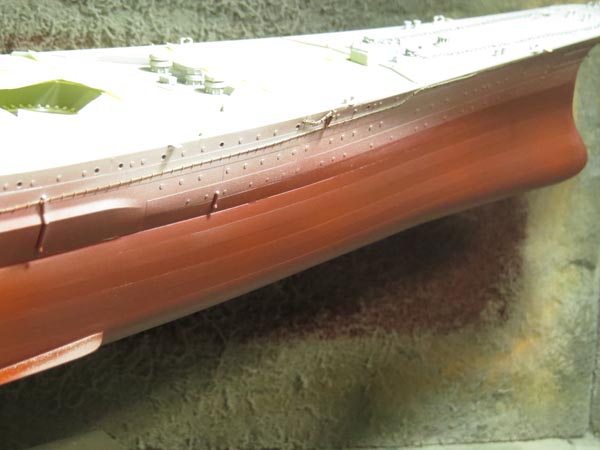

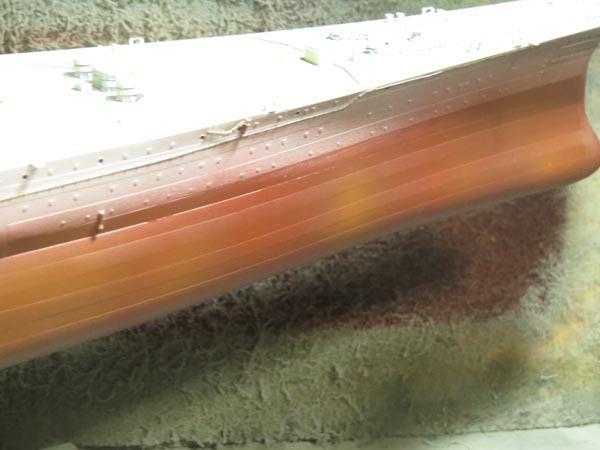

C29艦底色を吹き付けます。

C79シャインレッドを上下方向にランダムに吹き付けます。

C59オレンジを同様に吹き付けます。

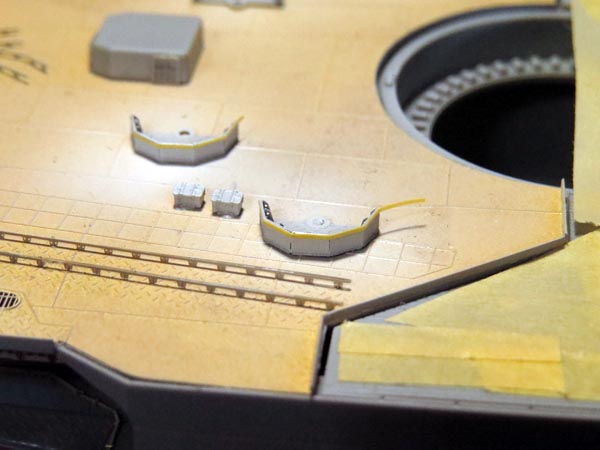

甲板設置の増設機銃ブルワークの縁は白く塗られているので

白を吹き付けますが、スケール感を出すために明灰白色を少し混ぜて彩度を落とします。

細切りのマスキングテープでマスキングします。

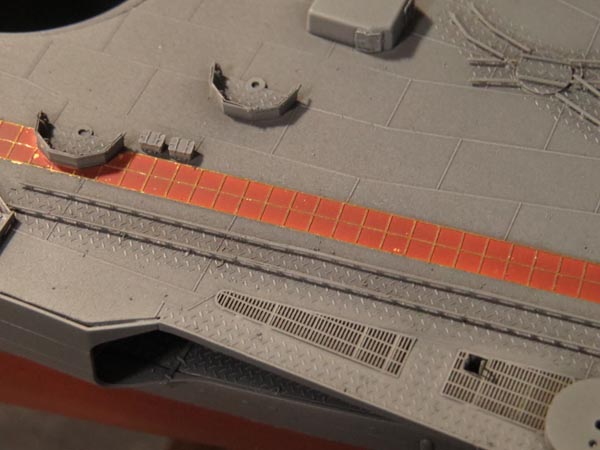

リノリウム歩行帯にリノリウム色を吹き付けます。

リノリウム歩行帯をマスキングします。

喫水線のマスキング。

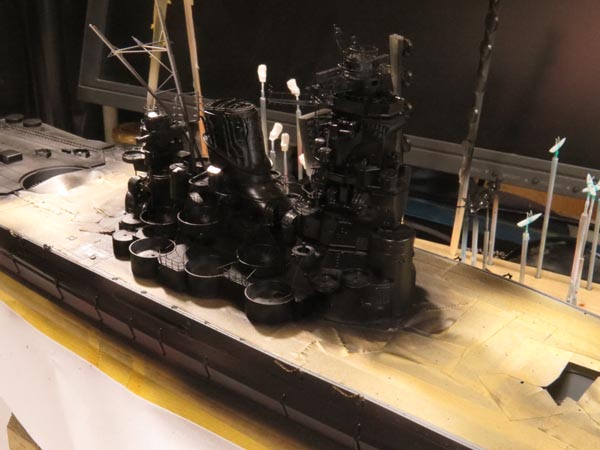

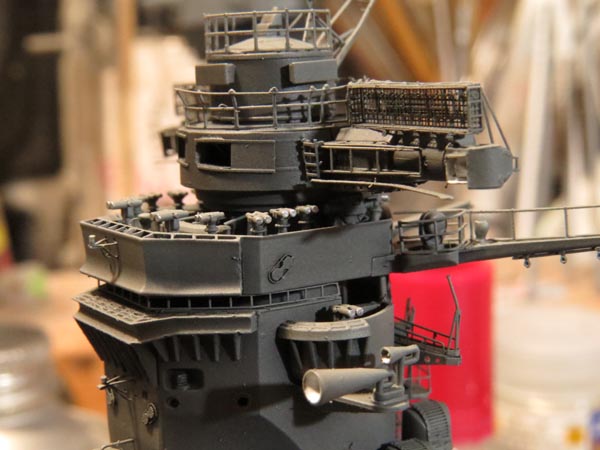

軍艦色の塗装に入ります。 まずGX-2ウイノーブラックを吹き付けます。

奥の方にまで塗料がまわるようにします。

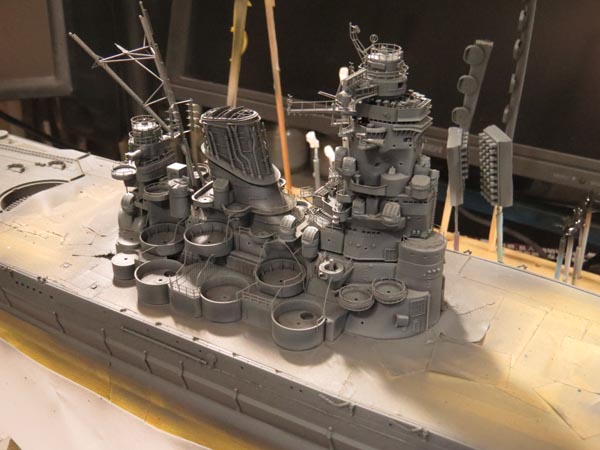

次にC32軍艦色(2)、GX-2ウイノーブラックを3:1で混ぜたものを

横方向から吹き付けます。

次にC32軍艦色(2)を斜め上方から吹き付けます。

ハイライトとしてC32軍艦色(2)、GX-1クールホワイトを3:1で混ぜたものを

ほぼ真上から吹き付け、立体感を強調させます。

一色重ねるごとにディテールが浮き上がってくる様はワクワクします。

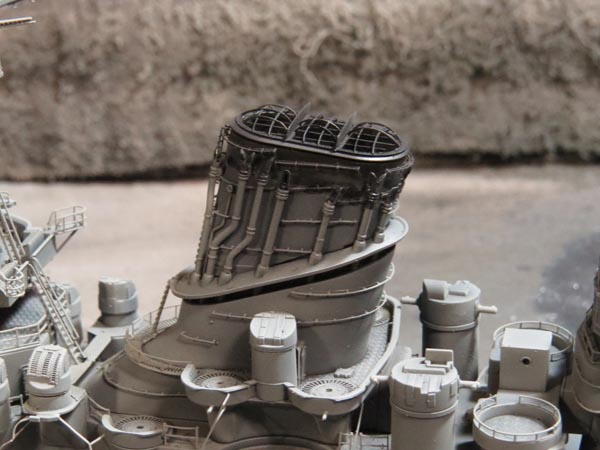

煙突とマストの黒塗り、筆を使うと塗膜が太る上に

損傷する恐れがあるのでエアブラシで細吹きします。

塗り分け部は筆塗りします。

測距儀のフード内部や22号電探のラッパ部の内側に白を塗布します。

ただの白だとうるさいので、GX01クールホワイトにC35明灰白色を少し混ぜて使います。

その白を使い終わったらC45セールカラーを少し混ぜて砲眼孔防水覆いの

影色を塗りますが、写真だと殆ど判りませんね…

防弾マントレットの畳に墨入れ、ただの黒だとわざとらしいので

フラットアースを少し混ぜたモノを使いました。

マスキングを剥がします。

壮観です。(木甲板部のマスキングはまだ剥がしません)

リノリウム歩行帯のリノリウム押さえ部の塗膜を削って剥がします。

搭載機のデカール貼り。

考えてみたら大和の搭載機を作るのは初めてです。

喫水目盛りのデカールを貼り付け。

二五㎜機銃にはC-28黒鉄色を塗ります。

ロープリールに巻いたキャンバスには白にセールカラーを少量混ぜたものを塗ります。

木製部品にはC44タンとC43ウッドブラウンを1:1くらいで混ぜたものを塗ります。

土嚢はGX-1クールホワイト、C55カーキを1:3くらい混ぜたものを塗ります。

全体にC182スーパークリアーつや消しを吹き付けます。

3倍以上に希釈して、数回に分けて吹き付けます。

双眼鏡レンズ部にC8シルバーを塗ります。

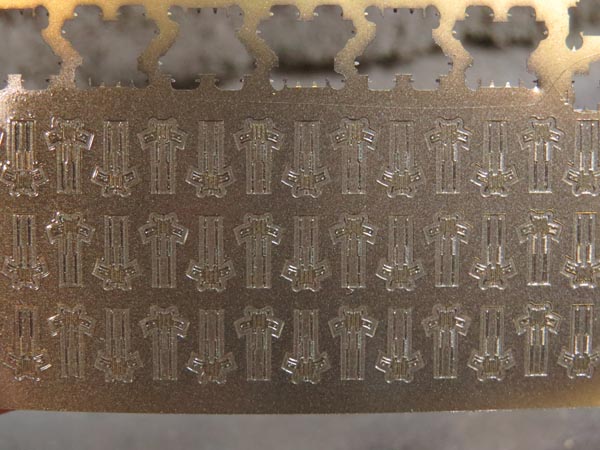

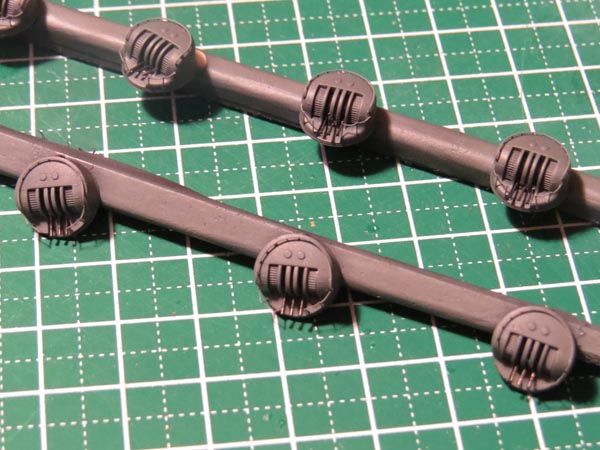

九六式25㎜三連装機銃の組み立て

機銃本体の塗膜が少し剥がれてしまったのでレタッチします。

シールド付きの方にも銃身を接着します。

副砲の組み立て。

エッチングパーツを壊してしまわないかとヒヤヒヤします。

主砲塔の組み立て。

砲身はポリキャップ差し込みになっていますが

なかなか奥まで差し込むのが大変です。

塗装前に貼ったマスキングテープを剥がします。

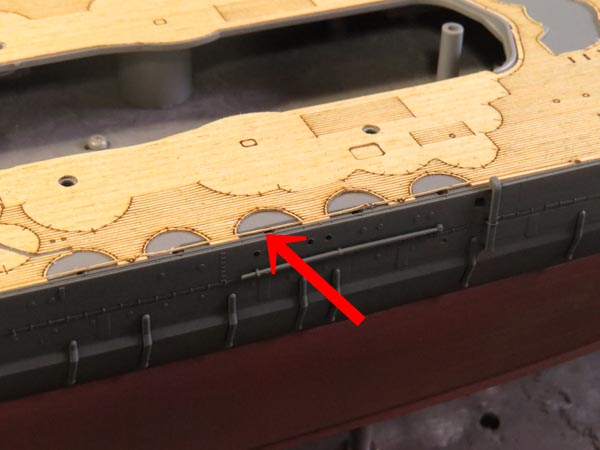

木甲板シールの貼り付け。

フジミやハセガワのそれより粘着力は強めでしょうか、

でもカッティングがちょっと甘くて切り損ねてる場所がだいぶありました。

甲板の端にある細い部分(水の誘導用?)もパーツ化されています。

増設機銃にかかる部分は後でカットします。

中央構造物台座を取り付け。

ネジ止めなので安心感があります。

主砲塔、副砲の取り付け。 旋回出来ないことはありませんが、エッチングパーツなどが

損傷してしまいそうなので、回さない方が良いかもしれません。

探照灯の組み立て。

レンズが透明だと実感があります。

25㎜三連装機銃はGenuine modelのパーツで一段上げ底にします。

撃ち殻が足下に大量に転がるために、操作員が踏んで足を取られるのを防止するためだと言われています。

ただそれを行うのは増設分だけ、上にある機銃は新造時からのモノで

当時は上げ底になっていませんでしたからそのままにしました。

シールドを増設分に移した際に、機銃自体も移して、元合った場所には上げ底の新品を置いた

可能性もありますが、今回はこのようにしました。

単装機銃と土嚢の取り付け。

機銃弾薬箱も設置していきます。

左舷側の砲熕兵装の組み付けが完了。

同様に右舷側も完了です。

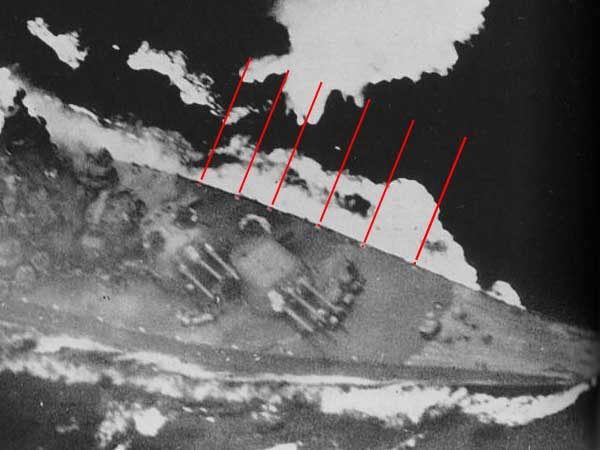

甲板舷側にある白マーキングを塗っていきます。

10メートルおきに書かれていたとも言われていますが、実艦写真の

それを見れば不均等である事は一目瞭然です。

注排水区画の区割りとほぼ一致するようなので、被弾箇所から注排水指示をだす場所を

分かり易くするためのマーキングと思われます。

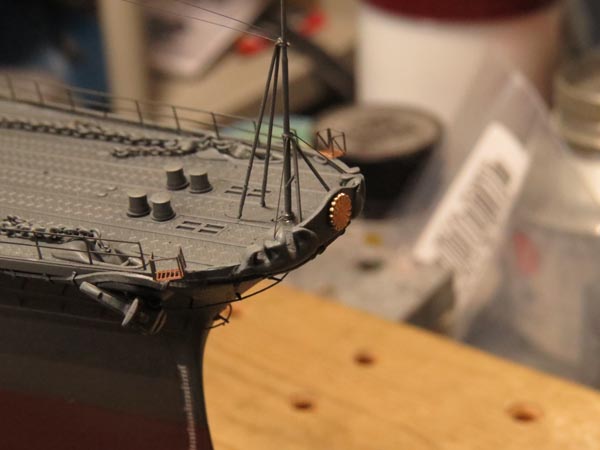

空中戦の作業に入ります。

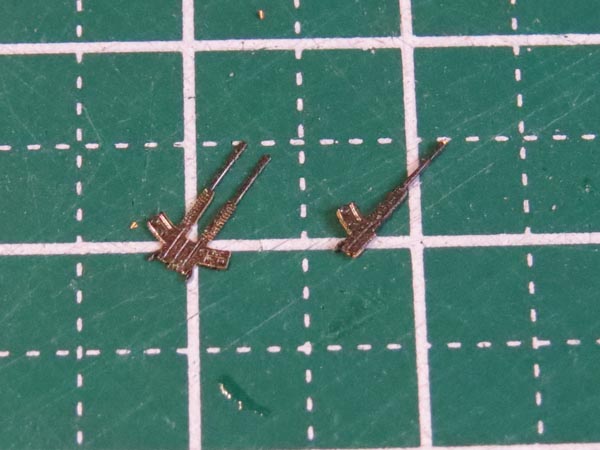

今回使用する糸はこの金属製釣り糸です。

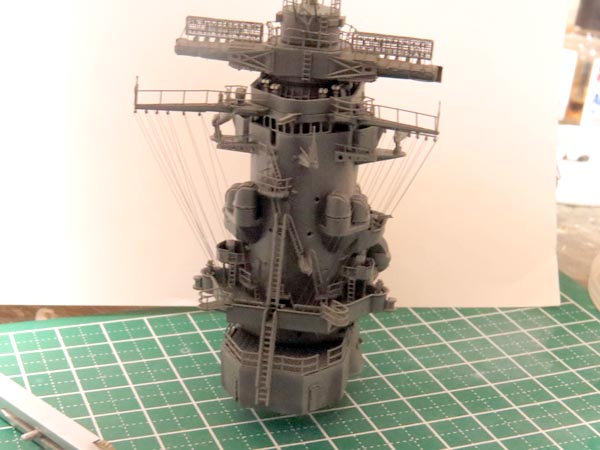

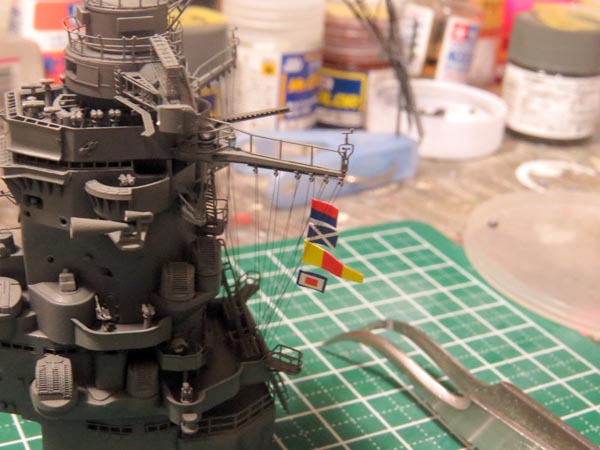

艦橋の信号ヤードに旗流信号ロープを張ります。

余り物であった信号旗シールを貼ります。

適当に貼ったので意味は無いです。

旧海軍の信号旗は現在の国際標準とは異なり、その内容は不明なので

こういったモノは適当にやるしか無いのがつらいところです。

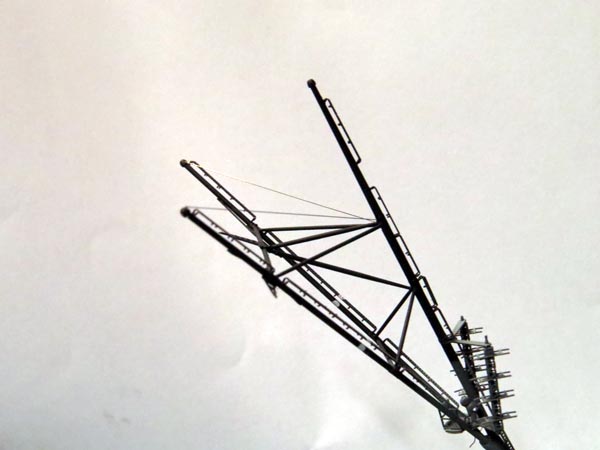

マストにもワイヤーを張っていきます。

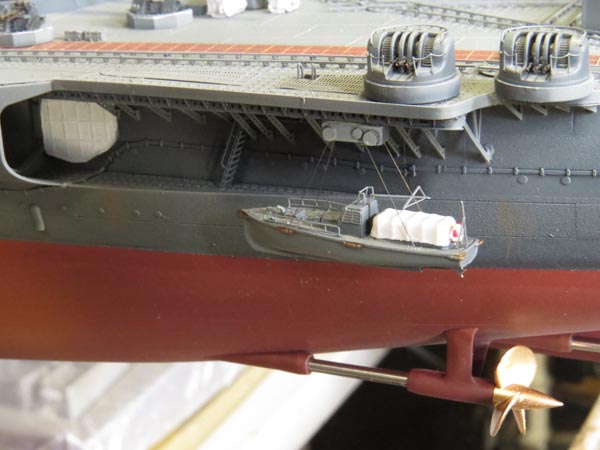

クレーンに内火艇をつり下げます。

実際にどうつり下げられていたのかは不明ですので

それっぽくでっち上げました。

右舷には水雷艇をつり下げます。

内火艇もそうですが、格納庫の扉を見るに

かなりギリギリのサイズだったようです。

搭載機の組み立て。

磁石を仕込んであるのでこんな風にくっつけておけます。

飾り台への取り付け、だったのですが

散々チェックしたのに艦首側のナットが外れてしまい、

それを探し出して再固定するためにかなりの時間格闘してしまいました。

舷梯、手摺の接着。

手摺はポントスモデルのパーツを使用しました。

空中線の絶縁碍子を作ります。

3㎜プラ棒にリューターで溝を彫ります。

加熱して伸ばしランナーの要領で伸ばします。

ピクセル等倍なので粗くて分かりにくいかもしれませんが、伸ばしても断面は変わりません。